治理“假就业”,关键何在?

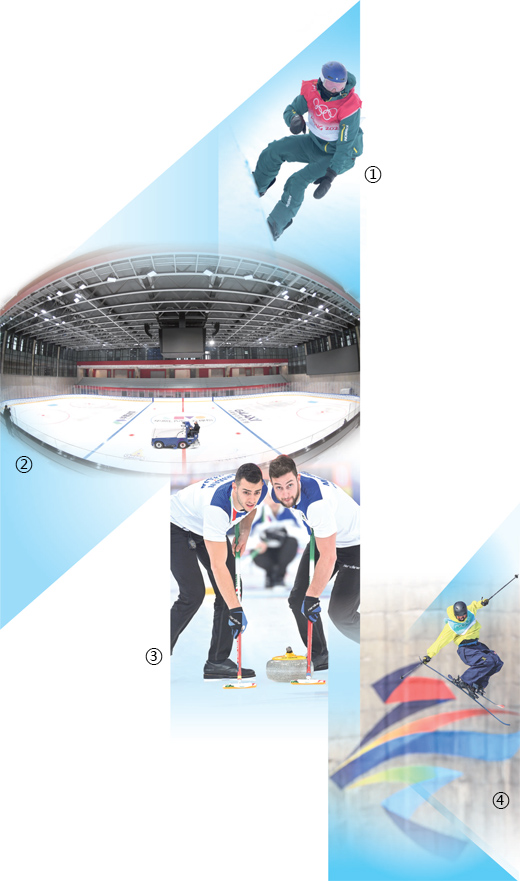

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

近日,教育部派出多个工作组,赴各省开展专项核查,严查就业数据弄虚作假。(8月7日《法治日报》)

根据教育部要求,各地各高校要严格执行就业工作“四不准”“三不得”规定。譬如,不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同。不得将单一的去向落实率指标与就业工作人员或者辅导员的绩效考核、评优等挂钩。这一系列举措为整治“假就业”乱象释放出强烈的信号。

2023届全国高校毕业生达到1158万人,同比增加82万人。与此形成对照的是,高校为“保就业率”压力山大。据媒体报道,有高校辅导员为“方便”学生,直接代其“网签”;有的商家帮学生实现“假就业”,提供付费“盖章”服务……为何会出现五花八门的“假就业”现象?因为就业率是衡量高校办学水平的重要指标。而三方协议(即《全国普通高等学校毕业生就业协议书》)的签订数量直接影响着高校每年向社会公布的“就业率”,进而影响着每年的专业招生和专业评估。所以,一些高校片面追求就业率,把确保三方协议签订率的压力层层传导下去,“纸面就业”“数字就业”便由此而生。

遏制“假就业”现象的关键在于创新高校就业指导服务工作评价体系,堵住高校数据造假的制度漏洞,特别是改变高校自行统计、上报就业率的现状。唯有如此,真实可靠的就业统计才能为有关方面及时掌握毕业生就业进展提供依据,政府相关宏观调控才能更加精准科学。具体来说,可以由专业的第三方追踪毕业生就业去向,开展相关就业统计。同时,可以围绕毕业生的上岗胜任情况,面向用人单位展开调查。综合这两方面的调查结果,就可以对高校就业情况、教育质量展开评估,并为高校实施教学改革、提升就业服务水平提供决策参考。

据媒体报道,教育部对此次核查所发现的问题,将要求地方和高校立查立改、及时纠正;对经核实存在虚假签约、虚假证明等违规行为的,责成有关部门依规依纪严肃处理,并追究相关高校和人员责任。笔者认为,问责和惩戒有助于形成“倒逼效应”,把造假数据的水分挤干净,并促使改革创新更进一步,加快完善相关制度体系,畅通高校面向社会的人才供给通道。 (广州日报) 【编辑:李岩】

相关新闻

- 治理“假就业”,关键何在?

- 山西运城市残疾人就业服务中心为残疾人提供“量体裁衣”式技能培训

- 罗杰斯杯众星云集,谁将率先打响“北美三大炮”?

- 产妇下奶鲫鱼汤的做法有哪些

- 工商银行如意金条价格今天多少一克(2023年08月08日)

- 河南淮阳区1138名环卫工吃上免费早餐

- 食玩假面骑士Gotchard的卡片第1弹公开,包括稀有卡和二骑卡

- 怎样保持高颜值?

- 盐都警方打造反诈商圈联盟 创意反诈宣传"提神醒脑"

- 今天是低吸高抛的好日子

- 华宇软件(300271)8月7日主力资金净卖出35.13万元

- 法媒:近七成法国人休假时“工作”,马克龙也不例外

- 浟湙读音(浟湙)

- 山西省联社改革落下关键一子

- 乌克兰问题国际会议,为何是在沙特开?

- 古道、宗祠、溪流…宁波建岙古村别有韵味

- 南宋怎么灭亡的?南宋为什么灭亡?

- 【甘快看】嘉兴学院“入山海”志愿团队和政行:此爱入山海,山海皆可平

- 仁恒实业控股(03628.HK)盈喜:预期中期税后溢利约60万港元至约100万港元

- 男生头型名称 男生头型